《風林火山》在拍竣而一直未公映的八年間,早就成為影迷之間的都市傳說。當神秘面紗被揭下,掀起一場討論 ── 從「電影很爛中間想走」至「成件事係完全超出我期望」,從「唔明點解香港落雪」至「好震撼,1:1銅鑼灣落雪」,甚至有人說「之前唔覺金城武靚仔,直至看完電影」,也是難得。

說《風林火山》不知所云,其實不是,這就是官商警黑的故事。四個界別在那個大限將至的時代,如何爭取自己最大的利益 ── 代表政府的狄文傑(梁家輝)意圖重奪城市的話事權,壓下橋言與李家對於香港的影響;代表商界的李霧童(金城武)製造意外,意圖奪取公司,維持對城市的影響;代表警察的王志達(劉青雲)遊走於執法者與犯罪者之間,以追求最大的利益;代表黑社會的程文星(古天樂)就是以性命換取報酬,做盡沒有人願意的污糟事。

這種明爭暗鬥、黑白不分的套路,在港產片中早就見慣不怪。《風林火山》的敗筆,不是沒有故事,而是結構太過宏大。早有傳媒報導,導演的完整版本長達360分鐘,也就是導演心目中的最佳版本,比現時的公映的132分鐘版本,多了差不多四小時。情節被大幅刪減是意料之內,而李薇婷從導演的文案中,發現電影把一些人物關係略去,這也不難理解,但如何維持故事的完整度就是團隊功力的展現。

可惜的是,結果未如理想,幾個角色輪流出場,但角色之間的交流不深,無法感受他們之間的微妙連結,各像某一段落的主角。於是,電影的最後一段,五大主角(包括高圓圓飾演劉思欣)的相遇,顯得如此蒼白(想起了《樹大招風》的最後一幕,強調那種宿命感,就高下立見)。

至於電影的時空設在1994年。有人批評為何角色會有智能電話,為何香港下雪,從一開場李霧童在隧道起床至把IFC當是生活空間的一幕,這種震撼與突兀感,就說明不能從一般現實理解。而隨著故事發展,就能發現這個香港存在於核災之後,更是架空了的另一個世界。如果執著「1994年」這個年份,就是如木求魚。影評人譚以諾更直說,「故事肯定是發生在未來的」,只是因著審查,需要改於主權移交以前 ──若然如此,這個設定就不難理解。

值得討論的是,從一開場李霧童在隧道起床的一幕、清潔工在山頭的大戰,以至細微的家居佈置、餐廳碗碟,美術厲害。雖說這種暗黑主調一直是麥浚龍一貫的美學追求,早在他的MV作品呈現,但是擺在電影又是另一個層次,而以此暗示社會藏著的多重問題也算合適。雖說談到最後,這類討論無法撇開高達四億的製作成本,而這也使電影成為對(沒有太多限制的)導演的一場能力審核。

《風林火山》不差,但也不能說好,始終缺口太多,有很多疑問不能解說,無法拼湊出一幅完整的圖畫 。只是看到最後,見證低層的人無力反抗,商人主動操控棋局,但是如何籌謀,還是避不過官員的整頓,暗示服從聽話是唯一的選擇,倒也擺在今日香港,真的不難理解。

至於四億值不值得,以公映版本來說,肯定有所落差,或者要以導演版為最終評論的結局。然而,看完現有版本,有幾多人願意花六小時看導演版,又是另一個問題了。

作者: 程思傳

《我生如是繼續》(I’m still here):以一生追逐永遠的快樂時光

「你何時埋葬他?」

「什麼意思?」

「你意識到他不會回來的那天。」

「我想是看見媽媽捐贈他的衣服時,大約一年半後。」

「你呢?」

「我想是我們離開里約的時候。」

二十五年後,物換星移,一生追尋丈夫Rubens Paiva(Selton Mello)失蹤真相的Eunice(Fernanda Torres)成為了致力原住民的權利的人權律師。他們五個當年仍是青少年的子女,早已長大成人。在Eunice終於獲得丈夫的死亡證,證實當年軍政府的暴行後,Maria問弟弟Marcelo什麼時候知道父親不會再回來。

這段看似雲淡風輕的對話,就如鋒利的刀片劃開Pavia一家多年的傷痛 ── 父親的突然缺席,無法解釋,然後舉家搬離了里約熱內盧,離開那所經常開派對的海邊大屋,告別那片曾經充滿回憶的海灘。

《我生如是繼續》改編自Marcelo的回憶錄,當母親因認知障礙症開始遺忘過去,他寫下了他們家的經歷,也側寫了軍事獨裁時期的巴西。《中央車站》(Central Station)導演Walter Salles在《浪蕩世代》(On the Road)後,相隔十二年再次執導,以鏡頭重返小時候曾經到訪的大宅,記錄朋友家的經歷。透過這個視角,電影揭示時代與政權對一個家庭,以至個體的摧毀。

電影的開首是一片歡樂和諧,Eunice在海中漂浮,子女在沙灘與朋友共聚,或是打排球,或是踢球,甚至曬太陽,煩惱的是如何讓膚色曬得更黑,又如何讓父母同意收留沙灘遇上的小狗。至於,大女兒Vera(Valentina Herszage)總愛拿著Super 8攝影機,拍下她的生活點滴,片段在電影中穿插,記錄眾人帶笑的臉孔,甚或街上的路人,而在Warren Ellis配樂之下,這些片段彷彿掩蓋了整個社會背景 ── 至少對於Paiva家的五姊弟來說,他們無憂無慮地享受生活中的每一天。

然而,仔細觀察,歌舞昇平以下,還是內藏無法忽視的暗湧。畫面拍著軍事直升機在空中略過,留下無法忽視盤旋聲、路上有駛過的軍車,外出時會被軍人隨意截停搜身。就像電影一開首說說明,那是1970年,巴西軍事獨裁的時代 ── 1964年軍事政變後,巴西經歷了長達二十一年的軍事獨裁時期,大批議見人士被扣上「共產分子」而遭到迫害,從此於人間消失。

前任國會議員Rubens Paiva是四百三十四個受害者的其中一人。他總是與朋友在書房聊天,偶爾接過一些神秘的電話,但更多時候與家人一起開派對,抱著太太跳舞,處理子女的瑣事。翻查資料,Rubens在軍事政變後曾經流亡六年,1970年回到巴西,1971年被軍方帶走後從此失蹤。對於Paiva一家來說,海邊大屋的時光就算快樂無比,其實相當短暫。

電影無法交代Rubens的下場,多年以後他的遺體仍未被發現,卻是讓觀眾見證著Eunice的堅韌,在丈夫被帶走,自己被關押以後,一邊撫養五個子女,一邊堅持追尋真相。她與媒體聯絡,堅決以笑臉照片抵抗受害者必須愁眉苦臉的刻板形象,也在無法可依的日子,繼續以法律形式嘗試尋求各種的可能性 。

丈夫與父親的突然消失,讓這個家庭留下無法磨滅的痕跡。然而,這不是結局,沒有以他們一家搬離里約熱內盧為終結,而是把時間線橫跨至二十五年後的1996年。那一年,Eunice成功爭取了政府頒發Rubens的死亡證,證實了獨裁政府的惡行,但這也不是電影的結束,而是把時間再推後至十八年後。

2014年,坐在輪椅垂垂老矣的Eunice在大廳看新聞時看見了丈夫 ── 由曾在軍事獨裁年代被監禁的巴西前總統Dilma Rousseff成立的國家真相委員會發表了一份報告,證實在軍事獨裁年代,有數百名被軍事政權殺害或失蹤的人,而Rubens是其中一人。鏡頭對準了 Eunice(由Fernanda Torres 的母親Fernanda Montenegro飾演),看著電視播著早已忘掉,卻又湧上心頭的往事,這一段新聞也是導演跟所有觀眾直白地,訴說那個時代在巴西留下的傷痕。

從1971年那張父親缺席的全家福,直至四十多年後,子女各自成家,兒孫滿堂,Pavia家是如何捱過這四十幾年,才能有這種美好家庭的想像?這或者是觀眾難以想像,卻又無法不被那種不屈不撓而打動。唯一相同仍是當中的笑容 ── 從倔強地不願意向政權低頭,至發自內心的微笑,每一步都殊不簡單,呼應兩個港譯片名《我生如是繼續》,以及《至死方休》。

軍事獨裁時期彷彿早已遠離,然後在電影上映後不久,一份警方報告揭露了,幾年前一場曾被策劃的軍事政變 ── 有時候,以為過去的教訓,足以讓人警惕,但那些日子其實不像想像遙遠。

《久別重逢》久別與重逢之間的一百種可能

雖說《久別重逢》觸碰中年危機、情緒問題,但不完全寫實,中年危機也似是角色背景,多於探討當中掙扎,夾在《破.地獄》與《爸爸》之間,以致近年題材相對嚴肅的港產片中,《久別重逢》算是難得的愛情電影。

電影以蘇昇華為主角,要代入也許不困難,走過年輕的純粹,憑著才華與努力,擁有過閃亮的時刻,但經年以後,曾經的才子暗淡無光,被業界與樂迷放棄, 開始酗酒── 一臉頹喪地在醫院遇上了當年的青梅竹馬,已經是後話。

故事橫跨兩個時代,一個是「現時」,一個是二千年代初。二千年代初的場景設在長洲,夏文萱(許恩怡)因搬家轉校,遇上喜歡音樂的蘇昇華(陳卓賢)── 在純樸的離島,物質不算豐盛的日子,二人有著最單純的相處,在唱片舖、放學後的禮堂、空置的船塢,生活簡簡單單,圍繞著短訊、電話、木結他、CD機、紙本書、焦糖布甸,討論的是別人的創作與自己的創作,調上偏日系質感的色調,見證著最真摯的感情,最直白的熱情,與後來充滿酒精,對創作失卻熱情,CD與書籍僅是家中布置的世界,形成強烈的對比。

相比起少年時代的單純,他們剛達中年之齡,就像是抵達人生盡頭 ── 蘇昇華(鄭伊健)如願走進了音樂工業,因著沒有靈感,患上抑鬱,於是酗酒、頹廢,事業走入了樽頸,容讓生活過得混亂難堪;至於夏文萱(蔡思韵),對她的描述不多,但重逢之時已經病重,後來也真的走到人生盡頭。

這種重逢未必與念念不忘有關,但重遇昔日戀人,如何產生迴響,讓二人生命改變是編導梁禮彥應該細心處理的問題。然而,久別與重逢之間有一百種可能,編導選擇了最簡單的一種,粗暴地藉病重的女人延續了一種二十年前的情誼,挽救早就喪志的中年男人。

以愛情作為解決方法,挽救迷失的人不是不行,但是愛情不是,也不應簡約如初戀── 蘇昇華、夏文萱之間的感情在十幾歲的少男少女心中的確真摯,但是二十年後,這份舊日感情究竟還有多重要?病重的夏僅在醫院重遇昔日舊友,就不昔所有打破界限越過時空,未免把她的人生過份簡化,彷彿永遠停留在十七歲的初夏,往後就算她結婚產子都被抹掉,未免對她有著過多而不切實際的想像。

相比起那種簡單地戴上項鍊就能穿越時空的設定,橫跨了太多寒暑,才華洋溢的男生落入低谷,女生卻從一而終,仍然寄掛當日心儀的男生,這或者才是電影最魔幻之處。少女的夏期望幫助蘇,尚算不難理解,但中年的夏一見小時候看自己,只求對方幫助蘇的一點,連女兒也只能擔當「信差」的角色,而未被病重母親的想念,就未免太奇怪,也叫人無法理解。

二人在大家生活缺席的二十多年被輕輕帶過,但在那個偶然遇見中就被瞬間點燃?── 恐怕也不是,蘇、夏的重逢,也是點到即止的得閒食飯,甚至夏的離開,也是由其他人待為通知。若然對方如此重要,為什麼二十之間一次聯絡也沒有?若然對方不是如此重要,為什麼一次重遇就讓夏首先選擇挽回蘇?這些顯然而見的問題,全部沒有花時間處理,僅以他們年輕的片段作為解釋,就未免太過理所當然。

編導顯然以蘇昇華為主角,而夏文萱更像為蘇昇華而生。蘇需要被拯救,卻無力自救,於是為他安排了一個讓人無法拒絕的角色 ── 年輕貌美的夏在少女時代鼓勵蘇創作,陪著對方去參加比賽,主動表達心意;病入膏肓的夏也願意踰越了時間的界限,挽救一無所有的蘇。但是,離開了二千年的長洲,蘇昇華與夏文萱的感情,就沒有再於銀幕上呈現,而這也是另一個讓人不解之處 ── 蘇、夏何以遠赴日本,對劇情又有怎樣的推進?如果他們重回長洲,會不會更能勾起舊情,理解這個選擇呢?

在許恩怡的自身優勢以至演繹下,彷彿合理化這個角色的不合理,這也使不少人在完場後一再討論她。少年的蘇因著她開始創作音樂,走出了自己的安舒區;中年的蘇在她的直接莽撞下,又開始尋回當初的創作樂趣。但是,這樣對待一個重要角色,未免太過功能性,空有形式而無法處理角色之間的關係。就算演員有著理想的發揮,也不見得能蓋過問題。

看到最後,這樣的重逢,或者只為中年的蘇昇華而設,讓他擁有了第二人生;對於夏文萱來說,這場穿越或者旨在證明她十七歲後的人生是如何不如意,人生最後關頭注目的仍是十七歲的對方,沒有其他值得關愛的人,也沒有在最後把溫柔留給自己。

《阿諾拉》(Anora)說不定永遠很容易

一開場,鏡頭橫向移動,一排裸露的女生在暗藍燈光下,在男人的身上扭動身體,中間僅有一塊拉簾,沒有任何私隱可言 ── 導演Sean Baker的《阿諾拉》以聲色犬馬的酒吧為背景,脫衣舞孃Ani(Mikey Madison)在男人之間穿梭,尋找著下一個客人。

Ani性感貌美,跟場內客人搭訕,從來不乏生意;私下她性格剛烈,會跟上級爭取權利,也與不合的同事爭執,相當有自己的一套。漫長的晚上結束後,她換上衣服,拖著疲憊的身軀,回到姐姐與男友的家;晚上,又在酒吧工作,一日復一日。

Sean Baker的電影總是瞄準邊緣的小人物 ── 《跨性有話兒》(Tangerine)談到跨性別性工作者的感情失落;《歡迎光臨夢幻樂園》(The Florida Project)說到單親媽媽與女兒的相依為命;《赤色大箭男》(Red Rocket)談到曾經的情色片男星回到家鄉的雄風盡失。他們掙扎求存,彷彿不屬於任何地方。

Ani同樣如是。她沒有自己的生活,僅是在紙醉金迷的世界中,飾演充滿性吸引力的象徵。她遇上俄國富二代Ivan(Mark Eidelstein),談不上一見鍾情,也算是打得火熱,從偶爾尋歡變成了固定對手、限時旅伴,然後如灰姑娘般打破身份階段的限制,二人簽紙成婚。

Ivan的出現,打破了Ani對生活的想像。Ivan家族有錢,出手闊綽,身邊最多喜歡吃喝玩樂損友,在任何地方都被萬人簇擁。這個不需要思考未來,不需要應付家人的富二代,遇上了Ani這性感尤物,很多決定都生物性的衝動,多於理性的思考,就如Ivan在做愛途中,談到即將回俄,霎時想起可以依親居留而倉卒求婚。換上任何一個人,包括當下的Ani都知道當中的隨意而再三確認,唯獨Ivan毫不在意,還裸著身體,隨口說出「我覺得就算沒有錢,我也想跟你在一起」這類不經思考的深情表白。

縱然劇情相似,但《阿諾拉》不是《風月俏佳人》(Pretty Woman),公司總裁與應召女郎相處數日後動了真情,從此快樂地生活下去。富二代的成婚不是結局,驚動了遠在俄羅斯的父母,派出手下收拾這個爛攤子。

負責收拾爛攤子的三人組合,以東正教神父Toros(Karren Karagulian)為首,Garnick(Vache Tovmasyan)緊際其後,沉默的Igor(Yura Borisov)負責守在最後。當Toros還未到達大宅,Ivan一聽見父母正在前來就率先逃離,僅留下Ani與其他人的爭執。這場戲的調度厲害,三男一女在客廳「打鬥」,以為力量懸殊,將是暴力場口,但過程更像是憨男與烈女的抗衡,瘋狂之餘讓觀眾忍俊不禁。三人組合不是窮兇極惡,更像是為了任務湊合而成雜牌軍,而在半拉半扯之間,四人開始了尋人之旅 ── 一邊希望撤銷二人婚約,一邊期望Ivan證明他們之間的感情。

《風月俏佳人》中Edward與Vivian的關係,撇除愛情喜劇的處理,在性愛之外,也透過幾日的相處,互相凝視描繪他們之間的感情變化,甚至Vivian拒絕以被包養方式繼續這段關係,以換取生活的自由,重新出發。然而,落在Ivan與Ani之間,這種感情的變化無法被勾勒,二人的關係呈現最多的是性愛 ── 開始前、發生中,以及完事後,其餘時間也是一群人在派對享樂,又或打機之中渡過,從來沒有深入談論他們之間的一切,包括他們的婚姻,也包括Ivan家人對他們結婚的想法,都是不置可否的。

這是Ani的困局。就如戲名Anora本是Ani的名字,解作「光明之源」,卻一再被她嫌棄,只著其他人叫她Ani,彷彿也是一種逃避。她沒有學識,沒有人脈,也沒有多餘的閒錢,不見得對未來有所期望,唯一擅長的就是以性吸引異性。Ivan容讓Ani看見一個擺脫現況的機會,不再需要與家姐跟她的男友同住,甚至離開其他看不起她的同事,展現不一樣的新生活 ── 別說他們可以隨時坐私人飛機去拉斯維加斯,入住總統套房,被其他人視如貴賓。就算她對Ivan求婚前所說帶有質疑,也無法像Vivian 般拒絕對方的請求。

或者因為這樣,當四人坐在車上,在紐約街頭尋找Ivan時,Ani心裡相信Ivan,但眼神中不禁流露落寞,尤是從Igor的視角中,更見Ani的口不對心。這種虛幻,就像導演前作《歡迎光臨夢幻樂園》所呈現的,主角與女兒住在主題樂園附近的汽車旅館,就算地理位置相近,根本與樂園,甚至其中的旅客都談不上邊;換在《阿諾拉》,這裡虛幻不在於地理,而是在於人際之間,Ani與Ivan就算經常待在一起,幾星期的密集相處,有著最親密的關係,但她對他毫不認識,就像她無法理解為什麼一聽見父母前來,Ivan就隨即跑離家中。

隨著旅程愈來愈長,他們走訪不同酒吧,Ani的信心愈來愈動搖。她的強悼僅能用於Igor,一個不被他重視的「流氓」。如果凝視帶有感情的交流,這一晚Igor看著Ani的鏡頭,比Ivan以往更多,而且處處照顧著她 ── 他對她道歉,為她帶著頸巾;明明平日直接動粗,對她卻無計可施。他們的相處,放在這個處境中特別有趣,也特別無奈,或者也是導演藉此作出最具落差的對照。

《阿諾拉》不是一個現代的《灰姑娘》,沒有快樂的結局,也不算動人的過程,永遠太過漫長,激情過後,只剩下一場鬧劇。Sean Baker的厲害,在於他藉著這個看似老掉牙的故事,拍出了醉生夢死的絢爛與沒有未來的絕望 ── 對一些人來說,做了一個「錯誤」的決定,回頭仍有路可以走;但有一些人,從來沒有選擇的餘地。

這種沒有選擇的自由,讓她把自己的美色視為唯一的價值。當她遇上了追求享樂的富二代,能夠一拍即合,日夜做愛;遇上一個真正關心她的人時,下意識只懂得以身體取悅對方,而無法坦承內心的感愛。若然要說,好像沒有什麼更讓人心痛。

《我談的那場戀愛》:在一個騙局中,找到一個希望他安好的人

「你信不信,其實是我先欺騙他?」

《我談的那場戀愛》開場不久,就揭破這是一個「騙局」 ── 兩個警察衝上余笑琴(吳君如)的醫務所,要求她協助調查。擺在眼前的一切,連繫在新聞認知的網絡騙案,很容易認定余美琴一如其他受害者。就算她跟警察(蔣祖曼)強調自己不完全是被騙時,更讓人僅為了自尊的辯解。

電影以雙線發展,余美琴與「少年」李偉祖(張天賦)協助調查,二人皆借著警察的質疑,解構與對方的關係 ── 余美琴解釋這是一場戀愛,李偉祖談到他們之間的牽絆,似乎都在描述事情的發展,但意圖從中力證他們的感情。

電影以網絡情騙為背景,但焦點不在詐騙。是以,電影呈現的整個網騙集團,從辦公室的佈置,即或置於工廈內,仍然明亮整潔,甚而裝潢與舊有的成衣公司配合(如顯示業績的絲帶),以至對兩個靈魂白先生(陳輝虹)與瓊姐(鄧麗欣)的描述,都不是大奸大惡,甚至呈現了他們有血肉的一面 ── 網騙是結果,當一個又一個實例擺在眼前,但被騙的人數與金額仍然上升,就證明當中存在缺口。是以,主創團隊沒有責怪受害者的輕忽,也沒有義正辭嚴批評加害者,而是以浪漫喜劇的方式切入這事件,他們關心的是,為什麼有這麼多人落在陷阱?他們正在追求什麼?

余美琴的寂寞是眾人可見的。她喪夫數年,身邊僅有一個朋友(谷祖琳),但也不是事無不言,至少不曾談到丈夫的秘書,也沒有談過「法國工程師」 ──這兩件事同樣與她的感情生活有關,而且如,這些情感上的失落,一直纏繞著她,但她就沒有分享。至於身邊其他人,都是跟她工作有關,以至客戶 ── 在這些人面前,她是專業的,是女強人,負責解決問題。於是,她在網絡上與陌生人傾談,比起現實中跟朋友聊得更坦白。當這個人介入她的生活後,願意跟她分享自己的一切,又對她的日常感興趣,就敲中她心中最軟弱的部分。就算漏洞如何明顯,她心中築構的戒心也逐漸鬆懈。

「法國工程師」是網騙集團塑造的虛構人物,借用了某個人的社交媒體,由李偉祖「飾演」。李偉祖不是的詐騙老手,反倒是一事無成的青年,被女朋友嫌棄,沒家可歸,誤打誤撞加入了網騙集團,第一個負責的個案就是余美琴。他欺騙了余笑琴,但日復日的交談中,他隱藏在虛假身份背後,與對方建立了一種關係,這種對他的依賴是現實中不曾遇過 ── 即或是虛構的,卻產生了一種成就感,也讓他共情了對方的感受,不忍再欺騙對方。

編導藉著兩個看似風馬牛不相及的角色,一個是成熟、寂寞的專業女性;一個是沒有方向的頹廢少年,同樣面對現實的失落,把情感重心投放在虛擬世界當中,說明他們對於「被理解」的需要。這個虛擬世界,就算只以文字維繫,就算對方暫時不在身邊,都成為了比現實中更重要的喘息空間。

從旁觀者角度看網絡騙案,著重數字的損失,難免過於清醒。《我談的那場戀愛》就算以警察掃蕩詐騙集團為終局,也必然浪漫化當中的過程,但何妙祺與陳慶嘉的劇本,本就不是探索社會議題,而是藉此談到這個世代的「寂寞」與「空虛」── 不分性別,不論年紀,不理學歷。他們尋找不同方法,意圖擺脫內心的空虛,網絡交友只是其中一種方法,就如瓊姐的喜歡戀愛或者也是,甚至健身、跑步也是。若然如此,有誰能高高在上批評角色愚蠢?

初次執導的何妙祺交出一份不錯的功課。有說《我談的那場戀愛》的獨白太多,很多情節都靠主角說出來,也有說余笑琴與老公(張錦程)的感情描寫不足,甚至「少年」的人設根本不可能假裝專業人士,這些都是事實。但是,至少看電影之前,沒有人會把吳君如與張天賦並置於一起,更不會聯想任何感情瓜葛,但在戲中,他們在一起的畫面是被理解的,余笑琴的選擇不會被質疑,甚至「少年」的動情也是被明白的 ── 角色的經歷,讓大家跨越了演員的自身,成就了這個故事。

縱然他欺騙了她,但在這場騙局中,他陪她解決了一個埋在心中幾年的問題,他們也各自找到一個希望對方安好的人 ── 願對方安好,或者就一場無疾而終的戀愛的最佳證明。

《搬家》若是不曾走過,怎麼懂?

「既然我都能忍受了你和媽媽的吵架,為什麼你們不能為了我而忍受?」蓮子(田畑智子)因著父親(中井貴一)搬離家中,幸福家庭的想像在剎那間頃倒。她把父母關係的不能持續,歸類為他們「不願忍受」,把她的不滿藉著問題拋給父親,換來父親的沉默。

相米慎二的《搬家》是1993年的作品,透過小六生蓮子的日常生活,以至帶有奇幻的歷險,直視兒童如何面對,以至梳理摯親關係的破裂。在離異漸成普遍的年代,蓮子的故事並不罕見。

甫開場,三人在家裡吃飯,夫妻各自佔據三角餐桌的一邊,尖角直指向鏡頭,就如刺穿了家庭的和諧表象 ──沒有太多交流,僅有的對話也夾雜著不耐煩,衝突一觸即發,坐在中間的蓮子如常像一個小大人般與跟父母說話。這場幾分鐘的晚餐戲,除了揭示這個家庭的關係即將生變,也暗示過往被父母寵愛的蓮子,將面臨巨大的衝擊。

一個小六學生怎樣理解父母離異,從來都不是容易的事。擺在眼前的事實是,父親搬往新的住處,不再與她們同住;她與媽媽(櫻田淳子)雖然留在舊居,但重新訂立的家規,也是新生活的明證。不愉快的夫妻的生活,沒有可能於小孩前掩藏,蓮子的不滿,或者在於她以為父母的爭吵,就如她跟他們鬥氣一樣,是可以被接納的、被原諒的,沒還想到存在分開這個選項。

在父親遷出之前,以至往後的一段日子中,蓮子如常過活,抱著他們和好的期望。她偷偷跑到父親的家,陪著父親燒掉舊物,又跟媽媽吃了慶祝大餐,彷彿一切如舊,甚或藉著他們關係的空隙,遊走在二人之間,擁有以往沒有的自由。但是,從細節一看,就見事情不如想像般簡單 ── 父親把三人合照燒掉,蓮子企圖自行從火堆取回;母親重新規劃家務的分配,蓮子不滿因而撕破時間表,這些舉動都證明父母對新生活的期待,與蓮子的想望不同,致使生活上的張力逐漸浮現。

這種張力同時在學校出現。一直在眾人眼中有著美滿家庭的蓮子,除了向一、兩位相熟的同學坦白外,根本無法承認家庭出現變化,因單親小孩就像異數 ── 有同學被欺凌,就僅因父母離異。當父母和好漸無可能,同儕之間的相處出現隔閡,平日爽朗的蓮子無所適從,最終壓力跨過界線,行為愈見偏差。

《搬家》的焦點在於女孩面對家庭突變的回應,前段細膩與平實得彷彿跟著蓮子,面對家庭的破滅,叩問她應該如何自處;直至電影的後段,風格突然一變,藉著蓮子因慶典走進山林,這疑幻似真的經歷,終究成就她的蜕變。

蓮子策劃了琵琶湖之旅,希望能夠一家團聚,卻終究發現期望落空。她挾著憤怒、無助與失望,逃離了父母的視線,在路上遇上一個老人與他的女兒,又在慶典後一人走到山上。她整晚獨留山野,一人在河溪發呆,在冷卻的火堆邊睡覺 ── 這次行動,在鏡頭下帶有一種魔幻感,容讓她排解這段時間的各種情緒,消化父母離異的事實。

火的意象也在電影一再出現,並在這個晚上也到達了高峰。父親燒掉舊物時的火光、蓮子因被壓力壓倒後的行為偏差、期望與父母一起觀看的「大文字燒」慶典,而這一晚,她直接走上山頭近距離觀看其他人的慶典的火堆,更在夜之將盡,日頭初起的時候,一人站在湖邊,「望著」曾與父母玩樂的畫面,又隨著火燒渡船而消失。每一場火都指向蓮子的心理變化,從一開始的拒絕接受,至看著代表過往回憶的渡船被燒毀,終能明白有些事情已經結束。

相米慎二的《搬家》震撼,在於他刻劃兒童面對父母離異的不安與憤怒,藉著蓮子的反應,呈現孩童面對家庭變異時的情緒,而田畑智子的演出,也演活了蓮子的神髓 ── 她無助、痛苦、不惑,同樣倔強、暴烈;性格不完全討好,有時叫人憐惜,有時叫人頭痛。然而,這不就是一個十一、二歲的兒童,面對最熟悉的家人分離的反應嗎?

若然夫妻經過一段磨合不果,最終選擇離異,仍需要時間平復,那麼對於只得被動地接受的孩子,又應該如何處理?相米慎二交出的答案就是,給予時間容讓他們消化,這是一個過程 ── 夫妻磨合是一個過程;磨合不果至分離是另一個過程,而對父母離婚的孩子來說,接受家庭的不完整也是一個過程。過程不必然容易處理,甚至比兩個成年人的爭吵,需要花上更多的心思 ── 畢竟,每一個經歷父母離異的孩子,不多不少有無法修補的缺口,靜待時間癒合。

《驀然回首》:我在這裡,是因為你也在這裡

藤本樹的《驀然回首》(Look Back)篇幅不長,僅有一冊單行本,而在押山清高改編劇場版後,片長也僅有五十八分鐘 ── 有一個晚上,我隨手翻著漫畫,不消一會就看完,讀到最後忍不住呼了一口氣;或者如此,我帶著好奇進場,想著劇場版如何改編,沒想到是與漫畫完全不同的體驗,卻仍舊餘音裊裊。

這是藤野與京本相遇的故事 ── 兩個喜歡畫漫畫的女生,因著校內週報的專欄而「認識」,繼而一起奮鬥。劇情一直著墨在她們如何為理想努力,從校內週報,至後來參加公開比較,獲得漫畫獎項,再有機會在漫畫週刊中連載,一步一步走向漫畫家的路。漫畫畫出季節交替,以時間側寫她們成長,故意沒有聚焦在二人的心路歷程,留有一大片的空間,讓讀者/觀眾自行填補當中的缺口。

劇場版也有同樣處理。我們知道藤野與京本在合作前的掙扎 ── 一個自覺江郎才盡,失去信心與動力;一個無法與其他人交往,只是躲在自己的房間中,這些都是她們在創作上的缺陷。然而,二人相見以後,一拍即合,工作看似順利,心思意念卻被隱藏,沒有談到奮鬥中的困局,沒有談到合作的爭執,直至京本提到想考大學時,我們就如藤野,首次聽見對方的想法。或者因著當中留白,讓讀者/觀眾有著兩種不同的解讀 ── 有人被二人的感情觸動,有人無法認同二人的關係的深厚。

不難想像,單靠這些情節的推動,沒有人很難理解兩個角色之間牽絆,但細心一看,就能感受她們的感情,不如表面的輕薄。藤野與京本同樣有才華,但各有缺點。京本專注、勤力,從她房裡以至延伸至走廊的練習簿就可知一二;她無法外出時,就在房間一直畫一直畫。或者與她有社交恐懼有關,她能把物件畫得極為細膩,卻沒有辦法構思有趣的故事。藤野剛剛相反,她有奇怪的念頭,對事物有獨特的觸覺,早就贏得同輩的掌聲,但也因而驕傲自滿,直至看到京本的畫,發現人外有人,又開始自我質疑。

她們兩個走在一起,是意外也是命運使然。在其他人無法理解他們對漫畫的熱情時,唯獨對方理解(就如同學只會跟藤野說,你繼續畫其他人只是當你是怪宅);當他們陷入樽頸,也只有對方可以打破困局,就如藤野被京本激勵而從道場回到漫畫的世界,京本也是因為藤野而走出她的房間、屋子,甚至走到市中心。一個能夠把你從躲藏的角落帶向理想的人,不會毫不重要,或只是工具人。

不需要言語,不需要任何說明,唯有看懂在漫畫,又或電影中的四季交替的份量,看懂被藤本樹濃縮的時間,才能理解藤野與京本之間的感情 ── 那些看似倏然就過的寒暑,那些一幅幅被掛起的畫,那些等待漫畫社回覆的日子,從所有未知到有機會被看見的時刻,就是二人關係的明證。就算在當中有過怎樣的爭執,他們陷入多大的困難也好,這些小磨擦都不妨礙二人的合作,還是日以繼夜,從夜晚到早上,一直堅持。

在劇場版中,Haruka Nakamura的配樂,廣瀨清志的剪接,尤是幾場四季轉換的場口,更能刻畫二人之間的相處,已經超越了一般朋友,是一個生命中難得的伙伴,也因而在往後,讓觀眾的情緒更被牽扯。若然我們相信她們的感情,就更明白為什麼藤野後來陷入絕望之中。她知道那一句,就是被我們聽見的一句說話,的確傷害了對方,即或這不是她的原意,即或後來回想那僅像害怕而不願對方離開的說辭,而這確實讓她們暫時走在不同的路上。

或者,畫漫畫真的就是一條沒有盡頭的直路,就當有連續、有單行本,他們的人生只能不停向前衝。直至失去的時候,才有稍稍休息的空間,看清楚周遭的一切。藤野一直以為京本在追逐她的背影,才能夠進步,但這從來不是單向的追逐,或者更像是她們圍圈的奔跑,她看著你的,你看著她的,互相進步,因而把對方帶到另一個高度。只是不是每個人在奔跑的時候,就能留意這個軌跡,直至後來才發現對方的重要。

她(們)能夠走到這裡,從來不是一個人的功勞。我在這裡,是因為你也在這裡 ── 無論在哪一個時空,同樣如是。

後記:本來不打算寫《驀然回首》,直至看見有人提到,藤野從來視京本為工具人,就有點在意。

《汪汪夢裡人》(Robot Dreams):關於「失去」的故事

跟人討論《汪汪夢裡人》的第一句,幾近是「有沒有哭?」

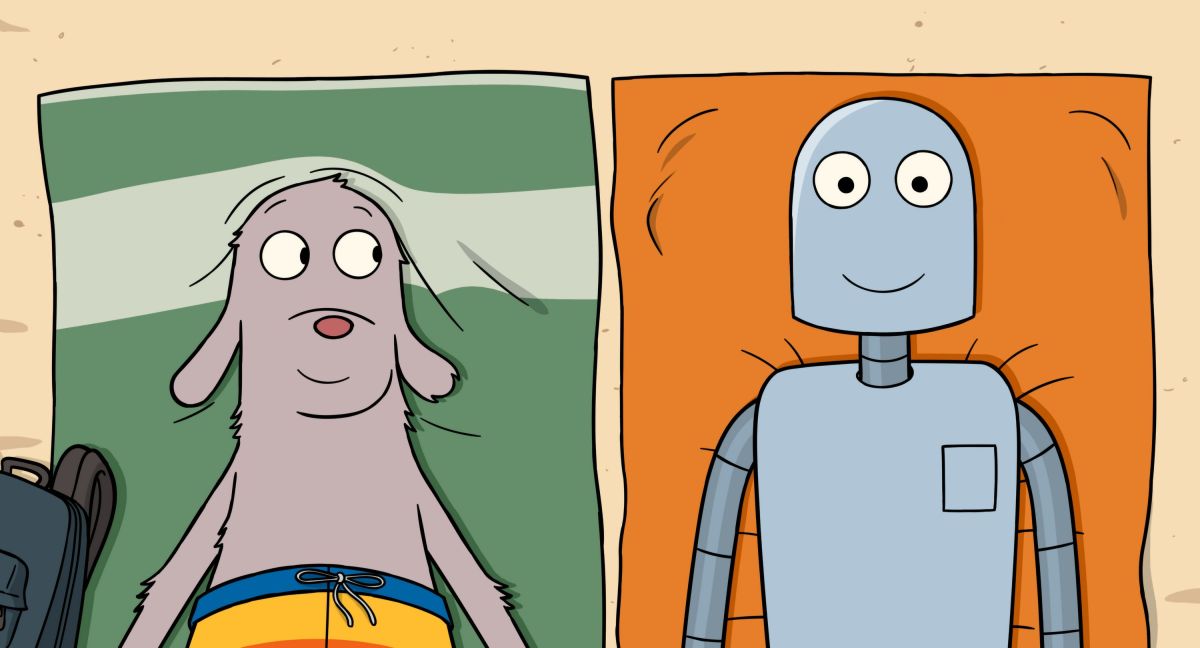

這齣九十分鐘、沒有對白的動畫中,以八十年代的紐約為背景,一隻單身狗遇上機械人的故事,看似與我們生活無所關連,卻又輕輕敲向很多人心底的遺憾。

《汪汪夢裡人》是導演Pablo Berger的第四齣長片,也是唯一一齣動畫。他拍攝前作《白雪公主之鬥牛場激情篇 》(Blancanieves)時,認識了Sara Varon,一口氣讀完她畫的《汪汪夢裡人》,下定決心製作電影版。他說,製作《汪汪夢裡人》,是「為了學會如何接受失去,並在失去後尋找療癒的方法。」也就是,這是一個關於「失去」的故事。

正如所有關於「失去」的故事,開始必然先談到「擁有」。在開場的幾分鐘,已經被電影吸引 ── 單身狗以「左右搏擊」的方法打機,餓了就在雪櫃拿出冰凍的意粉微波;吃飯前望上已關掉的電視螢幕,竟倒影了自己的形單隻影,於是又打開電視,看著不甚有興趣的節目。轉面望向窗外,看見鄰居與情人的互動,就在此時,他被電視廣告吸引,買了一個機械人。

機械人不負期望,成為了單身狗的最佳玩伴,不只是打機的拍檔,更像是一拍即合的伙伴。從前一個人做的,現在多了一個同伴,一起拍貼紙相、一起去公園踩Roller、一起去沙灘,愈走愈遠。

如果「擁有」是帶有主動權的決定,「失去」卻是無法預測、被動的結果。就如,當他們在沙灘玩了一整天後,機構人因機能受損而動彈不得,著單身狗先行回家。當單身狗第二天買了維修的書,取了維修的工具,直奔去沙灘的時候,卻發現泳季已過,沙灘關閉 ── 別說修理機械人,他甚至無法走進沙灘。從沙灘的情投意合至被迫分開,僅是一日之隔。

環境的轉變,一段關係自會受影響,而時間的流逝,讓他們變得不再一樣。如果曾經的伴陪與形影不離成就是二人獨特的牽絆,當他們分隔異地,隨著日子一日一日過去,就算單身狗記得沙灘重開的日期,就算機械人多次在夢中回到他們所住的街道,在無法見面時,他們不(能)是對方的唯一,也不知道對方正在經歷什麼。這種缺席在當下或者視為思念的一種,但累積下來,缺席拉開了距離。而在現實中,時間洗刷一切,也改變了環境,沙灘重開曾是重逢的期待,終將成為失去的證明。

跟英文原名的Robot Dreams,又或台灣翻名《再見機械人》不同,香港的譯名以單身狗為題,倒也有點不惑,畢竟夢裡有人的不是汪汪,而是機械人。但取名《汪汪夢裡人》,自然讓人想起《星光夢裡人》(The Artist),又或《星聲夢裡人》(La La Land)──《汪汪》與前者相同,戲中沒有一句沒有對白;但是,更多人把電影與《星聲夢裡人》相提並論,遺憾雖不相同,卻同樣刻骨銘心。

在《星聲夢裡人》中,Mia與Sebastian最終達成夢想,一個成為萬人注目的演員,一個開了自己的Jazz Club,但二人的美滿結局僅能在Sebastian彈奏時想像的「平行時空」出現;至於《汪汪夢裡人》,想念被記在一首“September”,機械人在家中按下音樂跳舞,敏銳的單身狗在街上聽著歌,同樣起舞,而銀幕的畫面,分割為二,恍如他們隔空共舞,或者也算是另一種「平行時空」。

那段在夢中走過百次回家的路,或者後來再沒有理由經過,但那首曾一起聽過的歌曲,後來成為二人共同的密碼 ── 這首歌被收錄為「機械人的最愛」,也是單身狗一聽就忍不住起舞的愛歌。就算時間流轉,他們已在他人的身邊,有些事情被記住了,從此不被忘記。