一開場,鏡頭橫向移動,一排裸露的女生在暗藍燈光下,在男人的身上扭動身體,中間僅有一塊拉簾,沒有任何私隱可言 ── 導演Sean Baker的《阿諾拉》以聲色犬馬的酒吧為背景,脫衣舞孃Ani(Mikey Madison)在男人之間穿梭,尋找著下一個客人。

Ani性感貌美,跟場內客人搭訕,從來不乏生意;私下她性格剛烈,會跟上級爭取權利,也與不合的同事爭執,相當有自己的一套。漫長的晚上結束後,她換上衣服,拖著疲憊的身軀,回到姐姐與男友的家;晚上,又在酒吧工作,一日復一日。

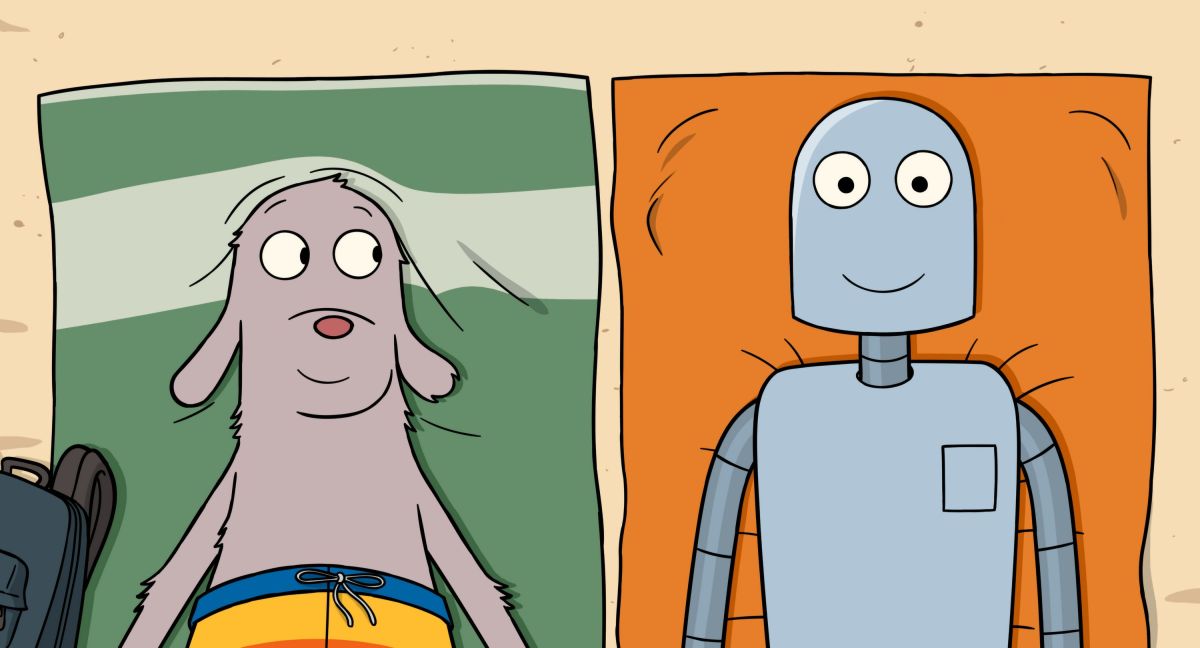

Sean Baker的電影總是瞄準邊緣的小人物 ── 《跨性有話兒》(Tangerine)談到跨性別性工作者的感情失落;《歡迎光臨夢幻樂園》(The Florida Project)說到單親媽媽與女兒的相依為命;《赤色大箭男》(Red Rocket)談到曾經的情色片男星回到家鄉的雄風盡失。他們掙扎求存,彷彿不屬於任何地方。

Ani同樣如是。她沒有自己的生活,僅是在紙醉金迷的世界中,飾演充滿性吸引力的象徵。她遇上俄國富二代Ivan(Mark Eidelstein),談不上一見鍾情,也算是打得火熱,從偶爾尋歡變成了固定對手、限時旅伴,然後如灰姑娘般打破身份階段的限制,二人簽紙成婚。

Ivan的出現,打破了Ani對生活的想像。Ivan家族有錢,出手闊綽,身邊最多喜歡吃喝玩樂損友,在任何地方都被萬人簇擁。這個不需要思考未來,不需要應付家人的富二代,遇上了Ani這性感尤物,很多決定都生物性的衝動,多於理性的思考,就如Ivan在做愛途中,談到即將回俄,霎時想起可以依親居留而倉卒求婚。換上任何一個人,包括當下的Ani都知道當中的隨意而再三確認,唯獨Ivan毫不在意,還裸著身體,隨口說出「我覺得就算沒有錢,我也想跟你在一起」這類不經思考的深情表白。

縱然劇情相似,但《阿諾拉》不是《風月俏佳人》(Pretty Woman),公司總裁與應召女郎相處數日後動了真情,從此快樂地生活下去。富二代的成婚不是結局,驚動了遠在俄羅斯的父母,派出手下收拾這個爛攤子。

負責收拾爛攤子的三人組合,以東正教神父Toros(Karren Karagulian)為首,Garnick(Vache Tovmasyan)緊際其後,沉默的Igor(Yura Borisov)負責守在最後。當Toros還未到達大宅,Ivan一聽見父母正在前來就率先逃離,僅留下Ani與其他人的爭執。這場戲的調度厲害,三男一女在客廳「打鬥」,以為力量懸殊,將是暴力場口,但過程更像是憨男與烈女的抗衡,瘋狂之餘讓觀眾忍俊不禁。三人組合不是窮兇極惡,更像是為了任務湊合而成雜牌軍,而在半拉半扯之間,四人開始了尋人之旅 ── 一邊希望撤銷二人婚約,一邊期望Ivan證明他們之間的感情。

《風月俏佳人》中Edward與Vivian的關係,撇除愛情喜劇的處理,在性愛之外,也透過幾日的相處,互相凝視描繪他們之間的感情變化,甚至Vivian拒絕以被包養方式繼續這段關係,以換取生活的自由,重新出發。然而,落在Ivan與Ani之間,這種感情的變化無法被勾勒,二人的關係呈現最多的是性愛 ── 開始前、發生中,以及完事後,其餘時間也是一群人在派對享樂,又或打機之中渡過,從來沒有深入談論他們之間的一切,包括他們的婚姻,也包括Ivan家人對他們結婚的想法,都是不置可否的。

這是Ani的困局。就如戲名Anora本是Ani的名字,解作「光明之源」,卻一再被她嫌棄,只著其他人叫她Ani,彷彿也是一種逃避。她沒有學識,沒有人脈,也沒有多餘的閒錢,不見得對未來有所期望,唯一擅長的就是以性吸引異性。Ivan容讓Ani看見一個擺脫現況的機會,不再需要與家姐跟她的男友同住,甚至離開其他看不起她的同事,展現不一樣的新生活 ── 別說他們可以隨時坐私人飛機去拉斯維加斯,入住總統套房,被其他人視如貴賓。就算她對Ivan求婚前所說帶有質疑,也無法像Vivian 般拒絕對方的請求。

或者因為這樣,當四人坐在車上,在紐約街頭尋找Ivan時,Ani心裡相信Ivan,但眼神中不禁流露落寞,尤是從Igor的視角中,更見Ani的口不對心。這種虛幻,就像導演前作《歡迎光臨夢幻樂園》所呈現的,主角與女兒住在主題樂園附近的汽車旅館,就算地理位置相近,根本與樂園,甚至其中的旅客都談不上邊;換在《阿諾拉》,這裡虛幻不在於地理,而是在於人際之間,Ani與Ivan就算經常待在一起,幾星期的密集相處,有著最親密的關係,但她對他毫不認識,就像她無法理解為什麼一聽見父母前來,Ivan就隨即跑離家中。

隨著旅程愈來愈長,他們走訪不同酒吧,Ani的信心愈來愈動搖。她的強悼僅能用於Igor,一個不被他重視的「流氓」。如果凝視帶有感情的交流,這一晚Igor看著Ani的鏡頭,比Ivan以往更多,而且處處照顧著她 ── 他對她道歉,為她帶著頸巾;明明平日直接動粗,對她卻無計可施。他們的相處,放在這個處境中特別有趣,也特別無奈,或者也是導演藉此作出最具落差的對照。

《阿諾拉》不是一個現代的《灰姑娘》,沒有快樂的結局,也不算動人的過程,永遠太過漫長,激情過後,只剩下一場鬧劇。Sean Baker的厲害,在於他藉著這個看似老掉牙的故事,拍出了醉生夢死的絢爛與沒有未來的絕望 ── 對一些人來說,做了一個「錯誤」的決定,回頭仍有路可以走;但有一些人,從來沒有選擇的餘地。

這種沒有選擇的自由,讓她把自己的美色視為唯一的價值。當她遇上了追求享樂的富二代,能夠一拍即合,日夜做愛;遇上一個真正關心她的人時,下意識只懂得以身體取悅對方,而無法坦承內心的感愛。若然要說,好像沒有什麼更讓人心痛。